ミレーを中心に、他に6人の現役及び初心の画家たちが写っている写真を物語る

2.撮影場所と思われるバルビゾン村

ミレーかもしれないと思った時、当然、ミレーの住んでいたバルビゾンで撮影されたものではないかと想像しました。そして、場所は、すぐ思いついたのが、旅籠屋ガンヌの前。従って、バルビゾン村について書かれた文献を調べましたが、ガンヌの宿の外観が写った写真は見つからず、その内、バルビゾンの古い絵葉書があることを知り、絵葉書を探すことにしましたが、旅籠屋ガンヌが写った絵葉書は容易には見つかりませんでした。しかし、ミレーのアトリエ及びルソーのアトリエと家が直ぐ見つかり、この時、ルソーもバルビゾンにいたのに気付き、果たして、ルソーはミレーと共に写っているのか、改めて、「写真」を見返しました。すると、ミレーの右に、一人挟んで、ミレーより年配に見え、ひげを生やし、パイプを手に持つ、ルソーかも知れない人物が写っていました。当然、ルソーの肖像写真を探しましたが、これも容易に見つからず、確認できません。資料漁りばかりしていても埒が明かないので、重い腰を上げて、バルビゾンに行くことにしました。

ではその前に、ルソーと思われる人物の写真をお見せします。

「写真」の中でルソーと思われる人物

○ 撮影場所に関して、残念ながら、ガンヌの宿の外観は「写真」の背景とは違い、ガンヌの宿の前ではないことが確認できました。

ガンヌの宿、現バルビゾン派美術館 | | 左の写真「ガンヌの宿」は現在、村(市)立バルビゾン派美術館として公開されています。バルビゾン派美術館は「ガンヌの宿」(本館)と「ルソーの家とアトリエ」(分館)を保存し、美術館として公開するとありますが、「ルソーの家とアトリエ」は改装中です。「ガンヌの宿」の改修工事も永かったけれど、ルソーの方も随分経ちます。何か問題があるのか、分館の管理まで手が回らないのか? 或いは、元納屋だったものをルソーが改造して、アトリエとして使っていたものを、没後、増築改造して礼拝堂にした隣の建物の復元も検討されているのかもしれません。「ガンヌの宿」から森に向かって200メートル程のところにあります。 |

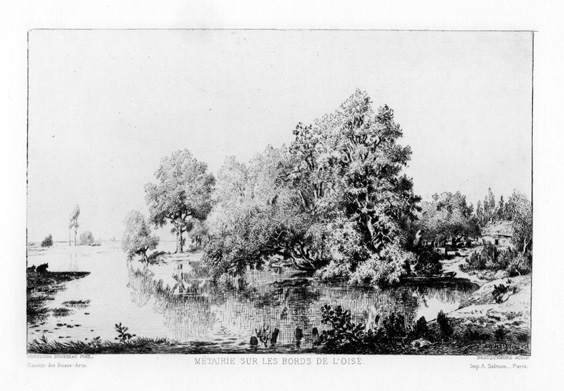

ガンヌの宿の話が出たので、気になる版画、シャルル・ジャック、1845年制作の銅版画を掲載しておきます。作者と年代を版画面右上に見つけたのが最近で、まだきちんと調べていませんが、バルビゾンの農場と思われ、修築する前の「ガンヌの宿」ではないかと想像しています。ご存知の方がありましたらお教えください。

CH.JACQUES 1845 F

CH.JACQUES 1845 F

(姓のジャックにSは付かないないようですが、このサインには付いています。Fはfait=作)

○ ミレーがバルビゾンに移転できたについてはジャックの力が少なからずあり、1849年ジャックと一緒にミレーはバルビゾンに移転しました。ミレーほど一般的に知られていない画家、版画家シャルル=エミール・ジャックは最初に版画家として名を成しています。1845年に初めてサロン展に版画が入選しました。最初に版画家として世に出たため、画家として認められるのが遅れたということです。ミレーが版画に興味を持ち、制作の機会を与えたのはジャックと思われますが、その後、彼の方がミレーの版画に啓発された部分が多く、ミレーの影響でジャックの版画が、より強く、頑健で、写実的になったと評価されています(ベネディット美術家事典より)。後の仲違いの原因も、一つには版画の盗作に関して、今ひとつはジャックがミレーから安く買った油彩画を高く転売していたとミレーが疑ったとか、金銭に絡んだ問題であったようです。従って、ミレーの最初の伝記を書いたサンシエはミレーとシャルル・ジャックのことは若くして亡くなった最初の妻ポリーヌ同様にミレーが嫌ったためほとんど伝記に書かなかったと思われます。パリにおいて隣人になった、既に版画家として活躍していたシャルルが、ミレーを彼の美術仲間に紹介し、そのお蔭で何とか暮らしも成り立ち、コレラがパリに蔓延した時、第二共和制政府の仕事依頼を受けられ、それを資金にバルビゾン移転を決めました。そして、バルビゾンにシャルルと共に移転して、アトリエを共同使用していたわけですから、当初はお互いに助け合う仲でした。しかし、この仲違いだけが原因かどうか、微妙な問題だけに明記されていませんが、シャルル・ジャックは6年後バルビゾンを去ります。ミレーと別れて後、名声が上がって行ったとあり、版画家であった分、油彩より売りやすく、暮らし向きはミレーより先によくなったのかと思ったら、雉の飼育やアスパラガスの栽培、家具の製作などを試み(バルビゾン派美術館のWebサイトのシャルル・ジャックより)、世渡りの器用さも持っていたようで、半分はそれに対するミレーのやっかみとも思えます。子供を抱えて、画しか描けず、或いは描かず、その画が思うように売れなければそれも当然な気がします。「武士は喰わねど、高楊枝」などと、ひもじさに泣く子を前にして言っていられず、情状酌量の余地ありとはいえ、ミレーはパリで生活費のために、ワットーやブーシェ風の売るための女性の裸を描いていた経験もあるので、画をお金に換えることに特に神経質になっていたのかもしれません。ジャックはジャックで、地図製作会社の見習いをして銅版画の技法をまなび、7年間の志願兵を経て、イギリスに渡り、木版画の挿絵制作などから、版画家の道を歩みだし、パリに戻り銅版画家として出発、パリ生まれのため、ミレーよりは世慣れていたと思われますが、ミレーの(ように市から奨学金をもらい、パリの美術学校で学べ、ドラロッシュという教師にそれなりに目をかけられ、助手をする)ような経歴もなく、美術界に入って行くわけで、モンマルトルで風景を描いていたミッシェルの影響で、田園風景を描くようになったということです。ノルマンディーで主に肖像画で糧を得ていたミレーが、ル・アーブルで資金を作り、カトリーヌとモンマルトルの麓に駆け落ちしてき、そこでジャックと隣人として出会い、ジャックの影響で、肖像画家ミレーが農民を描くようになったと考えても、流れとしておかしくないと思います。ミレーとジャックの関係は作風は違いますが、主題がまったく同じ時期もあり、お互いに影響し、されあった中で、今日、ミレーの高い評価の陰で、ジャックの果した役割の評価が無視されている面がないとはいえませんが、ミレーは不器用な分、画に賭ける思いも人一倍強く、人間理解の底の深い表現も他の画家とは一味違い、作品を通して見たミレーは農民のような粘り強い力を感じ、現世に於ける成功は程々でしたが、現世に充分な評価を受けたであろうジャックが今日それ程高い評価を受けないのも、作品が鑑賞者に与えるものの違いで、芸術家の宿命とでも言うしかありません。しかし、ミレーに関しては特に、単に人間として見た場合、多くの欠点を持つ、普通の人であり、サンシエやロマン・ロランのように生涯清貧な信仰深い農民画家ミレーを強調する必要はないと思います。..............話がどうもあらぬ方に流れるので戻し、

多分、ルソーやディアズと友達のジャックが彼らの影響で、バルビゾンに行き、その時のデッサンを基に農場の様子を銅版に彫ったものだと思われ、ガンヌの宿とすれば、前掲載の写真左の中庭への入口を奥から描いたものと思われます。

【後記】 この版が手直しされている事がシャルル・ジャックの同じ別の版との比較で分かりました。多分それが最初の版と思われ、その版は中庭へ抜ける通路の入口付近の人物(奥の二人)は牛の後ろ姿で、外の通りに通行人がおぼろに描かれ、水を運ぶ女性の足元に鳥がいます。そして、ここに掲載の版にある二階を支える斜めの左の柱(手前と奥)が描かれていません。一度発表した版を手直しして、別の版元から売りに出したのか? 牛や鳥のいる方が、フランスの田舎の情景として好ましく、それをサロン展に出品したのではないかと思いますが、牛の姿を二人の旅人にしたのは、ガンヌの親父に旅籠屋としてのイメージを求められ、通路の鳥も邪魔なので消し、左の斜めの柱を足したのは、構成上ジャックが省いたのを、実際にある宿の堅牢さを示す柱を、ガンヌの親父が描く事を要求したからだ、など勝手に想像しました。何れにしろ、検閲以外の問題で、一度刷った版に手を入れているのは版画家ジャックのある一面を示しているかもしれません。なぜ改版が行われたのかの真相をご存知の方は教えてください。興味深い問題です。繰り返しますが、ガンヌの親父に関しては単なる想像です。

○ 撮影場所がガンヌの宿の前ではないことが判明したので、ガンヌの宿に関心がなくなりましたが、一つだけ、気になる事がありました。それは、アンドレ・ビリーという作家が「バルビゾンの好日」に書いている、ぼろぼろでしみだらけの1848年から記載のあるガンヌの宿帳のことです。もし、「写真」撮影時期にバルビゾンに誰が滞在していたかがわかると、裏付けが取れるかもしれない期待があります。しかし、バルビゾン派美術館に実物も、コピーも展示してないところを見ると、フランスには既になく、ルソーやミレーの油彩画と同じようにアメリカに渡ってしまい、所在不明で、ビリー以後、ほとんど取り上げられてないのでしょうか?この疑問はすぐ解消しましたが、新たな疑問も生じました。

今回、改めてバルビゾン派美術館のインターネット・サイトで調べると、ゴーチエ兄弟の寄贈により、美術館に1848年から1861年、1874年から1887年、1887年から1899年までの三冊の旅籠屋の宿帳が保管されていると記載され、しかし、アンドレ・ビリーと幾人かのバルビゾンの住人によって知られる、1862年から1873年の宿帳が、不明瞭な状況で失われたと書かれていました。実は、若き日の印象派たちを調べていた時、シスレーが既に1861年にバルビゾンに写生に来ていたことを、ガンヌの宿帳を見たビリーが自著に書いているとあったので探し、「バルビゾンの好日」を偶然入手できて、いろいろ参考になりましたが、残念ながら「写真」のための裏付けは取れなかったという経緯があり、宿帳が現在どうなっているのか、ずっと気になっていたので、今回、美術館に保管されていることを知って、まったく驚きました。そして、サイトに1848年からとあり、現在美術館が保管している宿帳はビリーが見たものと同じと考えられ、「写真」が撮影されたと推測される時期の宿帳はなく、ビリーによってもたらされた、ガンヌの宿帳で何かの情報が得られるかも知れないという期待は薄くなりました。 | |

「バルビゾンの好日」

アンドレ・ビリー著 |

この美術史上特筆される旅籠屋ガンヌの目玉と思える宿帳が、何故、展示されていないのでしょう?重要文化財として常設展示はしないのか?或いは、寄贈は最近のことで、まだ調査研究中で展示されてないのか?それにしても、ガンヌの宿に宿泊した今日著名な人物の名前が当人の直筆で記されている貴重な資料ですから、インクの褪せを危惧するなら、現物は無理でも、写真なり、一部のコピーなりを展示してしかるべきと思いますが・・・

バルビゾン派美術館のWebサイト「ガンヌの宿」(当然、要訳、意訳です)には、「1820年前にはこの地域には、シャイイにシュバル・ブランとリオン・ドオーしか旅籠屋はなかった」とあり「1883年のガイドにバルビゾンの記述として《芸術家の宿、ヴィラ・ルニオ=ガンヌ、昔の1822年に建てられたガンヌの宿》とあるが、サンシエは1824年を始まりとしている」とあり、最初は旦那フランソワ(1797-1861)は石工(長いこと仕立て屋と思っていました。tailleur は普通仕立て屋ですが、今回初めて tailleur de pierre とあるのを見つけ、石工であったことがわかりました。バルビゾンの樵夫と農夫しかいない寒村で仕立て屋で注文があるのかと、不思議に思っていましたが、長年の疑問が解消しました。しかし、別の疑問、ガンヌ親父はフリーメーソンではなかったのか?【Freemason】博愛主義団体。起源は中世の石工組合という。十八世紀初頭ロンドンに成立、全ヨーロッパ・アメリカにひろがった。十八世紀の啓蒙主義精神から生れ、超民族的・超階級的・超国家的・平和

的人道主義を奉じ、各国の名士を多数会員に含むといわれるが全貌はつかみ難い。フランマソン。―広辞苑より)ということですが、これを追求するのは難しいと思われ、かつこれは推理小説ではないので疑問の提示に留めます。おかみさん、エドメ・ガンヌ(1801-1879)は小さな食料品店をバルビゾンで開ていて、時々訪れる画家たちの食事の世話をしていましたが、この夫婦の計画はいつか離れで風景を描きに来る画家達にきちんとした食事を提供することでした。それが、画家達(名を羅列していますが、知っているのは、コローとルソーとディアズでした)をガンヌ夫婦が暖かく迎え入れた当時である。と太文字で記載しています。つまり、現在の美術館の場所に大きな農家を買って移り、食品店と大きな食堂のある旅籠屋を開きました。(印刷すると3ページ分が「ガンヌの宿」に関して書かれています)その後、ガンヌ親父が1861年に亡くなり、上の娘ヴィクトワール(1824-1901)が結婚したルニオ(1822-1893)は、1870年の普仏戦争後に、以前はシャイイ村からバルビゾン村に来る村の入口近くでしたが、フォンテーヌブローの森の入口に近い場所に新しい宿屋プラシオを建て、芸術家達の別荘、ホテル・ルニオ=ガンヌとし、元のガンヌの宿に泊まった画家や文化人によって培われた作品、装飾を皆新しい宿屋に移しました。しかし、1930年、ピエール=レオン・ゴーティエはガンヌの宿(建物)を購入、その後、元そこにあった家具や描かれた板や画を後裔者たちから買戻し、1936年に下の三部屋は私的美術館として公開したということで、ゴ−ティエは1939年に亡くなっています。「ガンヌの宿」は、その後の56年間どのように管理されていたのか、どんな経緯で公的なものになったのか、ゴーチエ兄弟の寄贈と書かれたガンヌの宿帳(元のガンヌの宿帳は現在1848年から1861年迄で、1862年から1873年までの分が失われ、後は、新築したホテル・ルニオ=ガンヌの宿帳です)も何時の時点の寄贈なのか、何故一部が失われたのか等の詳しい事情は(カイユ女史に問いただせばある程度明確になるかもしれないと思いますが)今のところわかりません。1990年頃バルビゾンを訪れた折には既に閉鎖され、当初は説明板もなく、「ミレーのアトリエ」は昼休みで閉まっていて、村立ルソー美術館だけを見学し、既に移転のための整理をしていたのか、閑散とした雰囲気に特別な興味も起きませんでしたが、その時ルソー美術館の入場券を切ったおばさんがカイユ女史だったと懐かしく思い出します。1995年、改装なった「ガンヌの宿」は新たに公立バルビゾン派美術館本館として開館されました。

しかし、ビリーが「バルビゾンの好日」に書いている内容は少し違い、例えば、普仏戦争後にガンヌの娘婿ルニオ達が新たに建てることにしたホテルの土地はシャルル・ジャックの所有であったとあります。その後、ルニオの娘婿バルビエ大佐の所有になり、続いて、バルビエ大佐の娘婿でフォンテーヌブローの砲兵学校の校長グルース将軍の所有になり、彼はそこに住み、芸術家の別荘は「ドルモワール」と名付けられ彼の個人の邸宅になりました。そして、カイユ女史によれば、1956年に取り壊されたということです。バルビゾン派美術館管理者のマリー=テレーズ・カイユ女史は公認された美術館学芸員として、聞き取りなどによる不正確な情報は極力排除し、書類等による正確な資料を基にしていると思われますが、所有者の移り変わりなどは役所の登記簿で簡単に分かるでしょうが、ガンヌの宿の移った先のことは美術史的には関心のない問題で、記さないのでしょうか? しかし、「ガンヌの宿」が移った場所の土地所有者がシャルル・ジャックであったと言うことは、興味を惹く問題です。つまり、シャルル・ジャックはバルビゾンを去ってから後も、25年間土地を所有していた事になります。別荘として維持していたのか?土地の値上がりを期待して所有していたのか? その他ジエムもジャックから森の近くの家を買ったと記載され、それを他の画家に売ったとあり、そうなるとジャックは村はずれのバルビゾンの土地や家を買い漁っていたことになり、土地の斡旋業、言うところの不動産業を片手間に営んでいたみたいになります。或いは、旧ジャックの家は1軒だけで、それがいろいろ転売され、そのたびにジャックの名前が出るのか? それはないと思いますが、サンシエとは違った蓄財能力の持ち主だったのかもしれません。いずれにしろ、過去の出来事ですので、ビリーの証言も、一応、参考にしましょう。

○ 「バルビゾンの好日」の出版は1947年、つまり第二次世界大戦後ですが、ビリーは「ミレーの長男と結婚したアメリカ女性がまだ1939年に健在である」と書いているので、この時点でミレーに関する新たな情報が入ったのかと想像、しかし、何故1939年なのかと考えたら、第二次世界大戦が勃発した年でした。前出、ゴーチエ氏が亡くなったのが同じ1939年と公立バルビゾン派美術館Webサイトにありますが、ビリーはゴーチエ氏所有の「ガンヌの宿」私立美術館の管理を任されたシャブーと友達であると書きながら、ゴーチエ氏の没したことには触れていません。そして、ビリーが見た宿帳を寄贈している、つまり所有していたと思われるゴーチエ兄弟とは?ピエール=レオン・ゴーチエの遺産相続人の子息達と想像されますが、定かではありません。ビリーはどのようにして宿帳を発見 (想像できることは、友達とビリーが書く「ガンヌの宿」私立美術館の管理者シャブーを通して見たと思われます)、その後、宿帳はどうなったのか(紛失になんとなく、シャブーが絡んでいるのではないかと疑いますが)?その頃はまだホテル・ルニオ=ガンヌは取り壊されてなく、後裔者がそれを保管していたのか?宿帳が1899年迄なのは、前記娘婿の代にホテルをやめたと言う事で、従って、ピエール=レオン・ゴーチエが元のガンヌの宿の遺物を買い取れたのでしょう。ルニオは1893年に亡くなり、ヴィクトワールは1901年に亡くなっています。当然、その跡を取った娘婿の大佐はホテルを廃業し、無用の長物の宿帳には興味はなく、ゴーチエは1930年に宿帳も一緒に入手していた可能性は高いでしょう。「ガンヌの宿」私立美術館がゴーチエ家からの寄贈とは記されていないので、村か国が買い取ったと思われ、それは歴史的建造物としてで、いろいろな交渉はあったでしょうが、ゴーチエ氏が個人的に保管していたものまで言及できず、後に発見され、相続したゴーチエ兄弟によって寄贈されたと記載されているのかもしれません。不明瞭な状況で失われたとカイユ女史が書くのは、何か特別な事情が発生したのか、公表をはばかられる何かがあったのか、まったくわからないのか、単なるフランス語の言い回しか?(バルビゾン派美術館に問い合わせれば、明瞭になる部分があるでしょうが、疑問のままにしておきます。興味ある人は調べて、わかったら教えてください)

前記したように、写真家兼画家のキュヴェリエCuvelierは旅籠屋ガンヌの下の娘ルイーズと1859年3月7日にバルビゾンで結婚していますが、ビリーは「バルビゾンの好日」にヴィクトワールには一人の妹がいて、セーヌ河にヨットを所有する、トメリー(バルビゾンから南に下ったセーヌ河畔の町)の金持ちのブルジョワ、キュヴィリエCuvillier氏と結婚した。と書いてあり、結婚式にはバルビゾン村の各入口に葡萄酒の樽を置き皆に振舞ったということですが、それより印象深いのは、コローが酒瓶の踊りを披露したことだとあります。従って、師(抹消)コローに立会人になってもらて結婚した、写真家のキュヴェリエに違いありません。ビリーが綴りを間違えているのは伝聞の裏付けを取ってないからかもしれませんが、名前の綴りの間違いは大したことではないでしょう。それより、セーヌ河にヨットを所有する位の金持ちという話は興味深いものがあります。キュヴェリエに関しては、フランスの写真協会のWebサイトで調べましたが、当然、金持ちとは書いてありません。1900年にトメリーで亡くなっていますが、父親がアラス(北フランス、パ・ド・カレ県)の写真の黎明期の写真愛好家で、息子は父親の影響で画家を志し、チチェ(訂正) (チチェは間違い。chicheとcliche、hとlの1字違い。フランス語に翻弄されている執筆者の読み間違いかもしれません) クリシェ=ヴェール(ガラス面を写真ネガのように使った版画法)をコローに手ほどきすることで知り合い、コローの画の生徒になったということです。現在、フォンテーヌブローの森を写した十九世紀の写真家として、写真協会が取り上げています。彼の写真はアメリカのメトロポリタン美術館のコレクションにもなっています。前記、フランス写真協会のバルビゾンの十九世紀の写真関係の記事に《ガンヌの宿帳に画家として滞在時期の記載》と注になっているのを見ると、1851年にロティが、1856、57、58年にキュヴェリエが、1883年にデリエが宿帳に載っているとあり、1862年から1873年の記載は含まれていず、残されている宿帳から調べたと思われます。改めて、ビリーが宿帳について書いている箇所を読むと、シスレーの後にゴンクール兄弟が1861年6月14日から22日までとあるだけで、それ以後に詳細な滞在の日付は記載されていません。従って、ビリーが見つけた当時既に1862年から1873年の宿帳はなかったのではないかと推測されますが、とすると「アンドレ・ビリーと幾人かのバルビゾン住人によって知られた」とカイユ女史が書いているのを、失われた宿帳の存在を知っている人たちがいたと解釈しましたが、いたとすると、不明瞭な状況の説明もどんな風に不明瞭か知っている人がいたことになります。しかし、考えると、知られたとは、宿帳にかかり、宿帳は既に一部が失われていたものとすれば、誰も、1862年から1873年の宿帳は見ていないのかもしれません。そんな気がします。すべて想像です。

【2006年9月6日追記】 キュヴェリエが撮ったといわれる写真に疑問が生じたので、改めて写真協会のWebサイトにアクセスしてみましたが、前記のことが記載されていたと思われるHPは検索しても見つかりません。バルビゾンの十九世紀の写真関係の記事も見つかりません。そのフランス写真協会のキュヴェリエ関係のHPはマイドキュメントに保存してなく、前記述を確かめることが出来ません。改めてキュヴェリエを調べ直すと、コローとのつながりは父親の関係で、息子がコローと知り合ったのは画の先生であるデュティーユゥDutilleux につれられてバルビゾンに行った時との記載があり、後にユージェンヌ・キュヴェリエがコローに師事したことを否定できないと思いますが、最初の師はコローではないようです。コローにクリシェ=ヴェールの技法を手ほどきしたのは父親(オルセー美術館のサイト)とあり、写真家キュヴェリエが再評価されたのは近年のことと思われ、父親と息子の行状が混ざってしまうのも、写真家ナダール父子と同様なのかもしれません。

推理で遊びすぎたので「写真」の査定に戻りますが、「ガンヌの宿」の200メートル先に旧ルソーの家とアトリエがあり、ルソーの肖像を見つけ出し、前掲載の「写真」の人物と比較検討しなければなりません。

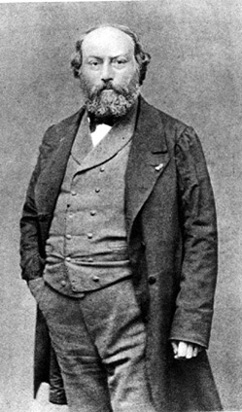

○ 中々見つからなかったルソーの肖像は、1946年出版の「ラ・バルビゾニエール」(バルビゾン関係とでも訳すか?)に載っていました。従って、写真の著作権が失効していると思うので、1867年にカルジャによって撮られた肖像写真を転載します。

画家テオドール・ルソー:1867年カルジャ撮影 | |

ルソーはバルビゾンに移り住む前までに、フォンテーヌブローの森を何度も訪れています。1833年にシャイイのルモワン母さんの農家に泊まり、1836年、1837年に再訪し、1848年5月21日に、前記ガンヌの宿帳に名が記載されています。

1847年、親友アルフレッド・サンシエ同様にバルビゾンの田舎の庭の奥に、小さな二部屋の家を借り、納屋を改造してアトリエにしました。そして、フォンテーヌブローの森に養生に来ていた若い娘と知り合い、1848年の二月革命の最中に結婚、ルソーは喧騒を離れ、若い妻とバルビゾン村に引きこもりました。その女性はルソーと同じフランシ・コンテ地方ブザンソン出身のエリザ・グロといい、ルソーの生涯の伴侶になりました。その前にジョルジュ・サンドの姪オウグスティンヌに失恋した話がありますが、ルソーはパリのモンマルトルの麓、シテ・マルゼルブの9番地にアトリエを持っていて、バルビゾンとパリで仕事をすることになります。そして、留守の間はミレーが庭の手入れなどしたという話につながります。

よい季節になると、数人のパリの友達が週末バルビゾンに来て、ルソーは彼の納屋に迎えます。そこは、長細い、瓦屋根の下、扉の無い、昔の樵によって地面に組上げられた砂岩の壁に囲まれ、細長いポプラの木のテーブルが置かれ、その周りで、何人もの親しい芸術仲間が楽しい集いを持ったとサンシエが書いています。ここが現礼拝堂でしょう。ディアズ、バリー、ドーミエ、ジャック、ミレー、ドービニーなどが参加します。 |

この中でバルビゾンに住まなかったのはドーミエだけなのに気付きましたが、やはり、ドーミエが経済的に余裕がなかったのと、社会風刺を糧としていたことが考えられます。

ここで、唯一疑問に思ったのは、1847年に家を借りていながら、何故、1848年にガンヌの宿に泊まっているのかということですが、ルソーはこの時期に、ジョルジュ・サンドの養女オウグスティンとの結婚話が壊れ、破棄の原因になったと思われる親友の画家デュプレとも不仲になり、逃れるようにバルビゾンに住みついたと書かれた文献もあり、それが1847年で、その後、1848年にその時出合った若い娘とパリで結婚し、バルビゾンに新居を探すために1848年ガンヌの宿に宿泊したというのが正解かもしれません。

それ以前に、ピガール広場のデュプレの隣の彫刻家クレサンジェールのアトリエの2階に移ったとあるので、この時にオウグスティンとルソーとデュプレの絡みがあったと思われ、その後は、少し離れた、シテ・マルシェルブ9番地にアトリエを持ちました。→右の写真、現在のシテ・マルシェルブ9番地です。1階にアトリエの雰囲気が残っていますが、表示はなく、史跡指定されていません。 |

|

ルソーの画を、印象派展に参加している版画家ブラックモンによる複製版画でお見せします。

ブラックモン制作の版画 ルソーの風景画「オワーズ川岸の小作農家」

ブラックモン制作の版画 ルソーの風景画「オワーズ川岸の小作農家」

当初ルソーも写っているかもしれないと思いましたが、カルジャのルソーの肖像写真が見つかったので、ルソーではない事が分かりました。その人物の顔写真とルソーの顔写真を掲載します。

ルソーと思われた人物 |

カルジャ撮影ルソー |

残念ながら、目尻のさがり具合、こめかみの形、顎の張り方、ひげの形から、ルソーとは思えません。となると誰なのか? まあ、あまりすべて順調に行くと、魔がさすので、とりあえず、ルソーではないと確認ができたというだけで話を先に進め、バルビゾン村にある「ルソーのアトリエ」について見てみましょう。

○ 「写真」の査定には直接関係がないと思われますが、旧ルソーの住居兼アトリエであった、ルソー美術館の変遷を辿ります。

先ず、ルソーとアルフレッド・サンシエの関係については、1872年にサンシエが「テオドール・ルソーの思い出」を刊行しているということで、ルソーとはかなり親しかったと知れるくらいで、その本を読んでないし、ルソーと同時期にバルビゾンに家を借りたことも、サンシエの奥さんがルソーの家でモーッアルトやウエーバーをピアノで弾いて聴かせたことも知りませんでした。かなり後で、サンシエもルソーとミレーの傍らに葬られていることを知りましたが、後述する、コロー、ドービニー、ドーミエのような話しはついぞ聞きません。読み返して気付きましたが、ルソーの家にピアノがあったということはルソーの奥さんが弾いていたということでしょうが、普段、彼らが近在の人たちを招待したとは思えないので、既にルソー、サンシエ、ディアズ、バリーなどがバルビゾン村で都会人サークルを形成していたのではないでしょうか?つまり、村民との付き合いは、ミレーだけが特別ではなかったと思えます。話を彼らの画に戻し、ルソーとミレーが画家として今日の評価を得るのにサンシエの書いた伝記が影響していることは事実と思いますが、それは、ゴッホの弟の奥さんが刊行(画家エミール・ベルナールが編纂)した、夫テオと義兄ヴィンセントの書簡集「ゴッホの手紙」がゴッホの評価に与えた影響と同じようにも思います。しかし、画家の作品の素晴らしさが評価されるので、文献はそれに目を向ける手助けをするだけでしょう。しかし、画家自身の人となり、生き方、思想も理解の一助になるので、かなり効果的に評価を高める結果になり、画の価格に作用しているようです。自信はないのですが、テオの奥さんは夫と兄ヴィンセントとの兄弟愛(多分、兄と同じ名の一子を残して亡くなった夫がいかに兄を援助したかを世間に知らしめたかった為に手紙を提供、従って、亡夫テオに都合の悪い手紙は皆破棄したと思われます)を主題として「ゴッホの手紙」を刊行後、ゴッホの画が売れるようになり、かって屑やに売り払った画を取り戻そうとし、戻らない画について屑やを訴えたとか読んだ記憶がありますが、記憶違いかもしれません。(多少の修正2006.8.16) 屑やではなく、ゴッホが実家の牧師館に残していった画の処分に困り、ゴッホの母親が牧師館の修繕に出入りしていた大工に持っていってもらい、彼が屑やに払い下げたので、その大工を弟の奥さんヨハンナが訴えたと言う話のようです。前出画家ベルナールが自分との書簡集「ゴッホの手紙」を刊行し、評判になったので、自殺の一因が、子供が生まれた弟への経済的負担に加え、弟夫婦の別居をゴッホが自分のせいと感じたからと思われるような内容の手紙は隠し、短い生涯を画に賭けた兄弟愛を謳った書簡集「ゴッホの手紙」を刊行し、取り戻せるとは思えない画のために訴えたのも本の宣伝が狙いだったのか・・・。つまり、梅毒が原因で亡くなった夫をオーヴェールの兄ゴッホの横へ、13年後に移葬するなどを含め、みなテオの奥さんヨハンナが仕掛けたことで、となると彼女はゴッホの画を手放さずに保管し、画が高額で売れるように努力していたということになります。ちなみに、ゴッホ兄弟のおじたちは、牧師の父親と軍人になったおじを除くとあとの三人は画商です。ゴッホの両親が従姉弟結婚であったことも付け加えておきましょう。これ以上書くと修正ではなくなりそうなのでここまでにします。― サンシエがバルビゾン派の画家たちを援助したのは純粋に芸術を愛好するが故とばかりは言えず、功利的な面が皆無とはいえないので、コロー、ドービニー、ドーミエのような芸術家同士の友愛物語にならなかったのではないでしょうか。それが悪いこととはいいませんが、現代も、筆が立つ芸術家は自分で、そうでなければ周りの誰かが文章にして、芸術家を売り込もうとする傾向があるのは、これらに端を発しているのかもしれません。十九世紀のこの時代、現代に起きている諸々の事象がすべて出揃っているようで、面白いものだと思います。尚、サンシエは「ミレーの生涯と作品」を書き終えることが出来ず、遺稿をポール・マンツが編纂し、サンシエ没後4年の1881年に刊行し、この本が、アメリカを初めとする、世界的なその後のミレーブームの一翼を担うことになったわけで、現実にサンシエは自分の書いたミレー伝のお蔭で、ミレーの画が高騰し、自身が巨額な利を得たワケではありません。しかし、ルソーやミレー、その他の画家の画に付いて、サンシエがどのように扱ったのか調べてないので不明ですが、公務退職後に競売所で売り立てをし、当然、買い取った彼らの画を売却する時にそれらの画がかなり値上っていたのでそれなりの利益を得たのは間違いない事実です。多分それらが、貧しい農民画家ミレーの演出家、サンシエに対する評価を曖昧にしていると思われます。

話は変わり、後に続く、印象派の人気の影で、ルソーは忘れられ、ほとんどの画がアメリカに渡ってしまったと書かれ、実際、ルソーを調べると、先ず、ジャン・ジャック・ルソー(思想家)、その次が、ヘンリー・ルソー(素朴派の画家)、三番目にやっと、テオドール・ルソーが出て来ます。バルビゾン村でも、「ルソーの家とアトリエ」はバルビゾン派美術館の分館で、そこにルソーの油彩画は展示されてないと思います。まあ、「ミレーのアトリエ」にも「モネのアトリエ」にも画家の作品は展示されていず、本来、寺院に安置され、信仰の対象とされるべき仏像でさえ、博物館や美術館に移されるご時世です。画は元々売却されて生活の糧にされたのだから、「ルソーのアトリエ」に彼の作品がないからといって不自然ではないでしょう。その意味では、ギュスターブ・モロー本人が生前自分のアトリエを美術館にし、国に寄贈したモロー美術館は特異な存在かもしれません。ドガも自分のコレクションで美術館を造ろうとしましたが、モローのしたことには批判的で、最終的に散逸してしまいましたが、残念なことです。もとより、ルソーは自分のアトリエが美術館になるなど考えてもいなかったことでしょう。或いは、アトリエが保存されることさえ思ってもいないことかもしれません。そして、没後のルソーの家とアトリエは、かなり改造され、周囲も変わり、当時の雰囲気はほとんど残っていないのではないかと思われます。改造された部分を調べると、納屋は、ヴェルディエ老夫婦の遺言で残された三千フランを基に五年でそれを完全なものにする募金が進められ、オペラ・コミックの女優兼歌手のサンテ・フォワィ未亡人と彼女の姉妹で音楽教授のロウル・エンリー嬢の熱意により充分なお金が集まり、礼拝堂(シャペルの項に聖堂の資格を持たない教会とあり、シャイイの教会の司祭に依頼し、儀式を執り行う)に改造、後に拡張されたということです(ビリー著「バルビゾンの好日」より)。家とアトリエは奥さんの甥の娘でブザンソンに住むコルゾン夫人が相続後、ブザンソンの医師に売られ(「ラ・バルビゾニエール」より)、家の左側に家屋を付け足しています。何時の時点で、医師から公の所有になったのか記載されてません。絵葉書で様子を見てみましょう。

ルソーの家の入口 |

ルソーの家 |

左はルソー没年、1867年のルソーの家の入口とあり、左側に現在のように家作がつくられていません。右はビリーの著書に掲載されていた写真で、1947年以前のもので、左に家作が見えます。

バルビゾン−礼拝堂−旧テオドール・ルソーの家 |

バルビゾン−礼拝堂−旧テオドール・ルソーの家 |

バルビゾン−礼拝堂−旧テオドール・ルソーの家 |

ルソー美術館−バルビゾン 切手消印、1928年 |

一番最初の絵葉書は、消印は1911年ですが、写真はそれ以前のもので、この絵葉書の中では一番古いものと思われます。先ず、礼拝堂の右にまだ家作がありません。また、入口右の植木の大きさが次の写真と比較できます。その右の絵葉書は、絵葉書自体は一番古い1903年以前の様式ですが、前の写真と比較すれば、右に塀らしきものが確認されます。植木も大きくなり、かなり荒れ放題な雰囲気です。ここで、左の屋根に明り取りがあり、かってアトリエであった事がわかると思います。現在天窓は取り払われています。左下は、大きな木は切られ、庭の整理もされ、すっきりした礼拝堂になっていますが、右に家作が建てられています。右下の絵葉書には、「Th.ルソー美術館−バルビゾン」 とタイトルがついています。それまでは皆「礼拝堂・旧テオドール・ルソーの家」です。切手の消印は1928年です。この年以前にルソー美術館が誕生していたことがわかりますが、カイユ女史の文献には書かれていないので、何時からルソー美術館が公開されたか定かではありません。

結局、現在の「ルソーの家とアトリエ」は当時の面影をどこまで留めているか疑問の部分がかなりあり、前記のように、ルソーはパリのシテ・マルシェルブ9番地にもアトリエを持っていて、現存するそこに何の表示もなく、管理人も知らず(それは、ルソーの評価が現在もその程度なのだと思い知らされます)そして、そのアトリエが何処まで当時のままなのかわかりません。それは当然、同じバルビゾン村にある「ミレーのアトリエ」に付いても言えることで、バルビゾン村全体が既に観光地化し、それもかなり長い歴史を持っていることを考えれば、当時のまま保存されてないと嘆くこと自体、無理な要求と言えるでしょう。そして、長い歴史の中に、画家の親族や、関係者による贋作問題や利権問題など、好ましからざる問題があったようで、調べたら面白いかもしれませんが、バルビゾン村の醜聞で、貧しかった農民画家ミレーの評価の問題も含め、容易ではないかもしれません。

現バルビゾン派美術館分館「ルソーのアトリエ」と礼拝堂。

現バルビゾン派美術館分館「ルソーのアトリエ」と礼拝堂。

めずらしく、ルソー美術館内部を写した絵葉書が見付かりましたので掲載します。発行はL.MENARD・フォンテンブロー印刷所とあり、同発行元のルソーの家の外観の絵葉書がありましたので、併載します。

絵葉書のタイトルは「ルソーのスタジオ」ですが、ルソー美術館の内部です。1930年代の絵葉書と言っていましたが、たぶん根拠はなく、経験的な判断と思いますが、大きな間違いはないと思われます。 | |

左と同じ発行元の絵葉書で、ルソーのアトリエとあり、対のイメージになります。左の室内は、天窓の明かりが見える二階のアトリエの内部展示模様と思われます。 |

次回、かなり決定的な撮影場所の資料発見を報告します。ご期待ください。

ガンヌの宿は「写真」に関係ないことが判明し、且つ、ルソーではないかと思った人物も、そうでないことがわかりましたが、バルビゾン村にまだ少しとどまり、調査するつもりです。

著作権について 著作権に関しては充分配慮していますが、万が一著作権に抵触する場合、著作権者のご要望があれば即座に削除いたしますのでメールにてお知らせください。このサイトは、偶然見つけた写真に写っている人物を如何に査定したかを物語ったもので、どうしても画像による説明が必要になります。営利を目的に画像を使用しているわけではない点を著作権者様にご理解をいただき、掲載許可をいただけたら幸いです。また、読者の皆様におかれましては、著作権に充分のご配慮をいただき、商用利用等、不正な引用はご遠慮くださいますよう、よろしくお願いいたします。